JavaScriptのPromise

2025-07-28はじめに

前章までで、非同期処理の基本とコールバック関数について学びました。

コールバック関数には「コールバック地獄」やエラー処理の難しさなどの問題があることを理解したと思います。

この章では、これらの問題を解決するためにES6(ES2015)で導入された「Promise」について詳しく解説します。Promiseは現代JavaScriptの非同期処理の基盤となる重要な概念で、async/awaitの基礎にもなっています。

Promiseとは?

基本的な定義

Promise(プロミス)は、非同期処理の最終的な完了(または失敗)とその結果の値を表現するオブジェクトです。日本語で「約束」という意味通り、「将来のいつか値が取得できることを約束する」という概念です。

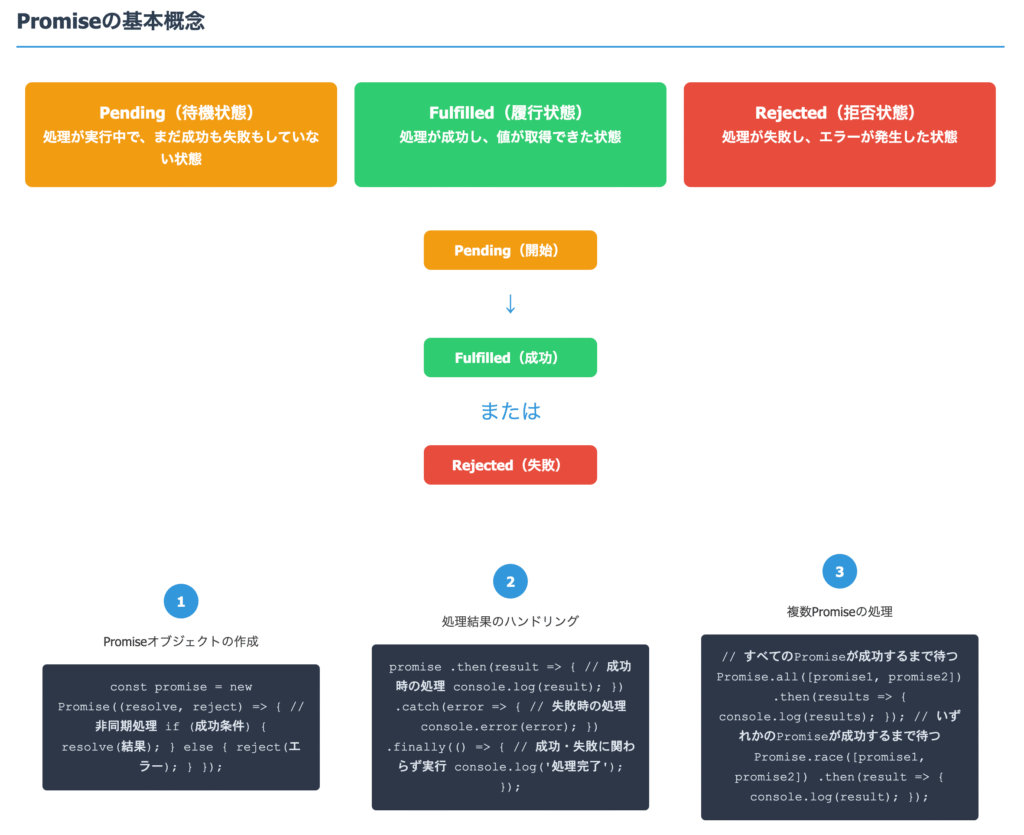

3つの状態

Promiseオブジェクトは以下の3つの状態のいずれかを取ります。

- pending(待機): 初期状態。履行も拒否もされていない

- fulfilled(履行): 処理が成功して完了した状態

- rejected(拒否): 処理が失敗した状態

一度fulfilledまたはrejectedになると、Promiseの状態はそれ以降変化しません(不変性)。

Promiseを用いたシンプルな例を以下に示します。

const myPromise = new Promise((resolve, reject) => {

// 非同期処理を実行

setTimeout(() => {

const success = true; // ここをfalseにするとrejectが呼ばれる

if (success) {

resolve("処理が成功しました!");

} else {

reject("エラーが発生しました");

}

}, 1000);

});

myPromise

.then((result) => {

console.log(result); // "処理が成功しました!"

})

.catch((error) => {

console.error(error); // "エラーが発生しました"

});このコードはPromiseを使用した非同期処理の例で、1秒後に成功か失敗をランダムにシミュレートします。resolveが呼ばれるとthenで成功結果を、rejectが呼ばれるとcatchでエラーを処理し、コールバック地獄を解消して直感的な非同期処理を実現しています。

なぜPromiseが必要なのか?

Promiseはコールバック地獄を解消し、非同期処理の可読性と保守性を向上させるために必要です。then/catchによる直感的な成功・失敗処理と、複数の非同期操作の効率的な合成を可能にします。

コールバック関数の問題点

コールバック関数は非同期処理に欠かせない技術ですが、以下の点で課題があります。

- コールバック地獄: ネストが深くなり、コードが読みにくい

- エラー処理の分散: try-catchが使えず、エラー処理がバラバラになる

- フロー制御の難しさ: 並列処理や直列処理の管理が複雑

- 信頼性の問題: コールバックが複数回呼ばれたり、全く呼ばれない可能性

コールバックについては以前に詳しく説明してます。コールバックについて

Promiseのメリット

Promiseは以下のメリットを享受することができます。

- チェーン可能:

.then()でつなげて読みやすいコードになる - 統一的エラー処理: チェーンの最後に

.catch()で一括処理可能 - フロー制御の容易さ:

Promise.all()など便利なメソッドが用意されている - 信頼性: 状態が不変で、一度解決すると変化しない

Promiseの基本的な使い方

Promiseの基本的な使い方は、非同期処理の結果を扱うためにnew Promise()を作成し、その中で処理を実行してresolve(成功)またはreject(失敗)を呼び出します。結果は.then()で成功時の処理を、.catch()でエラー時の処理を記述して受け取ります。

Promiseの作成

new Promise()でPromiseオブジェクトを作成します。

executor関数内で非同期処理を実行し、成功時はresolve、失敗時はrejectを呼び出します。

const promise = new Promise((resolve, reject) => {

// 非同期処理を実行

// 成功時: resolve(値)を呼び出す

// 失敗時: reject(エラー)を呼び出す

});Promiseの消費

作成されたPromiseオブジェクトに対し、.then()で成功時の処理、.catch()で失敗時の処理を登録します。非同期処理の結果を適切に扱えます。

promise

.then((result) => {

// 成功時の処理

})

.catch((error) => {

// 失敗時の処理

})

.finally(() => {

// 成功・失敗に関わらず実行される処理

});Promiseチェーン

Promiseの真価は、複数の非同期処理を連結できる点にあります。

複数の.then()を連結し、非同期処理を順次実行します。

各thenは前の処理結果を受け取り、新たなPromiseを返すことで連鎖的な処理を実現します。

function asyncTask1() {

return new Promise((resolve) => {

setTimeout(() => resolve("結果1"), 1000);

});

}

function asyncTask2(data) {

return new Promise((resolve) => {

setTimeout(() => resolve(data + " → 結果2"), 1000);

});

}

function asyncTask3(data) {

return new Promise((resolve) => {

setTimeout(() => resolve(data + " → 結果3"), 1000);

});

}

asyncTask1()

.then(asyncTask2)

.then(asyncTask3)

.then((finalResult) => {

console.log(finalResult); // "結果1 → 結果2 → 結果3"

})

.catch((error) => {

console.error("エラー発生:", error);

});このように、.then()でつなげていくことで、非同期処理を同期処理のように直列的に記述できます。

エラー処理

Promiseでは.catch()を使ってエラーを捕捉します。チェーンのどこでエラーが発生しても、最後の.catch()で処理できます。

async/awaitではtry-catch構文を使用して同期処理のようにエラーハンドリングできます。

function mightFail() {

return new Promise((resolve, reject) => {

const random = Math.random();

if (random > 0.5) {

resolve("成功!");

} else {

reject("失敗...");

}

});

}

mightFail()

.then((result) => {

console.log(result);

return mightFail(); // もう一度実行

})

.then((result) => {

console.log("2回目も成功:", result);

})

.catch((error) => {

console.error("エラー:", error); // どちらかのmightFailが失敗するとここで捕捉

});Promiseの静的メソッド

Promiseには便利な静的メソッドが用意されています。

Promise.all()

複数のPromiseを並列実行し、すべてが成功したら処理を続行します。

const promise1 = fetch("/api/data1");

const promise2 = fetch("/api/data2");

const promise3 = fetch("/api/data3");

Promise.all([promise1, promise2, promise3])

.then((results) => {

// resultsは[data1, data2, data3]の配列

console.log("すべてのデータ取得完了:", results);

})

.catch((error) => {

// 1つでも失敗するとここに入る

console.error("いずれかの取得に失敗:", error);

});Promise.race()

複数のPromiseのうち、最初に完了したもの(成功・失敗問わず)の結果を使います。

const timeout = new Promise((_, reject) => {

setTimeout(() => reject("タイムアウト"), 5000);

});

const fetchPromise = fetch("/api/data");

Promise.race([fetchPromise, timeout])

.then((data) => {

console.log("データ取得成功:", data);

})

.catch((error) => {

console.error("エラー:", error); // 取得が5秒以上かかるとタイムアウト

});Promise.allSettled()

すべてのPromiseが完了(成功または失敗)するのを待ちます。

const promises = [

fetch("/api/data1"),

fetch("/api/data2").catch(() => "デフォルト値"),

Promise.reject("明示的なエラー")

];

Promise.allSettled(promises)

.then((results) => {

results.forEach((result) => {

if (result.status === "fulfilled") {

console.log("成功:", result.value);

} else {

console.log("失敗:", result.reason);

}

});

});Promiseの実践的使用例

例1: fetch APIを使ったHTTPリクエスト

fetch()はPromiseを返すため、.then()でレスポンスを処理し、.catch()でネットワークエラーを捕捉できます。JSON変換もPromiseチェーンで処理できます。

function fetchUserData(userId) {

return fetch(`https://api.example.com/users/${userId}`)

.then((response) => {

if (!response.ok) {

throw new Error("ネットワークレスポンスが正常ではありません");

}

return response.json();

})

.then((user) => {

console.log("ユーザーデータ:", user);

return user;

});

}

fetchUserData(123)

.catch((error) => {

console.error("データ取得に失敗:", error);

});例2: タイムアウト処理

Promise.race()を使用して、本来の処理とタイマーを競争させ、先に完了した方の結果を採用します。

これにより処理のタイムアウト制御が実現できます。

function withTimeout(promise, timeoutMs) {

const timeout = new Promise((_, reject) => {

setTimeout(() => {

reject(new Error(`操作がタイムアウトしました(${timeoutMs}ms)`));

}, timeoutMs);

});

return Promise.race([promise, timeout]);

}

// 使用例

const slowFetch = fetch("/api/data").then((r) => r.json());

withTimeout(slowFetch, 3000)

.then((data) => console.log("データ:", data))

.catch((error) => console.error("エラー:", error));Promiseのよくある間違い

間違い1: Promiseコンストラクタの誤用

既にPromiseを返す関数を、さらにPromiseコンストラクタでラップするのは冗長です。

thenableな値を直接返す方がシンプルで効率的です。

// 悪い例

function getData() {

return new Promise((resolve) => {

fetch("/api/data").then(resolve);

});

}

// 良い例

function getData() {

return fetch("/api/data");

}間違い2: エラー処理の忘れ

Promiseチェーンで.catch()を省略すると、拒否状態のPromiseが処理されず、エラーが無視されます。

必ずエラーハンドリングを実装すべきです。

// 悪い例

fetch("/api/data")

.then((response) => response.json());

// 良い例

fetch("/api/data")

.then((response) => response.json())

.catch((error) => console.error("エラー:", error));間違い3: Promiseチェーンの分断

then()のコールバックでPromiseを返さないと、チェーンが分断され、待機せずに次の処理が実行されます。必ずPromiseを返すようにします。

// 悪い例

const promise = fetch("/api/data")

.then((response) => response.json());

promise.then((data) => console.log(data));

promise.then((data) => processData(data)); // 別のチェーンになる

// 良い例

fetch("/api/data")

.then((response) => response.json())

.then((data) => {

console.log(data);

return processData(data);

});Promiseのベストプラクティス

- 常にエラー処理を行う:

.catch()かtry/catch(async/await時)を必ず使う - Promiseを適切に返す: チェーンを分断しない

- 不必要なネストを避ける:

.then()はフラットに保つ - 名前付き関数を使う: 複雑な処理は関数として定義

- Promise化を活用: コールバックスタイルのAPIをPromiseでラップ

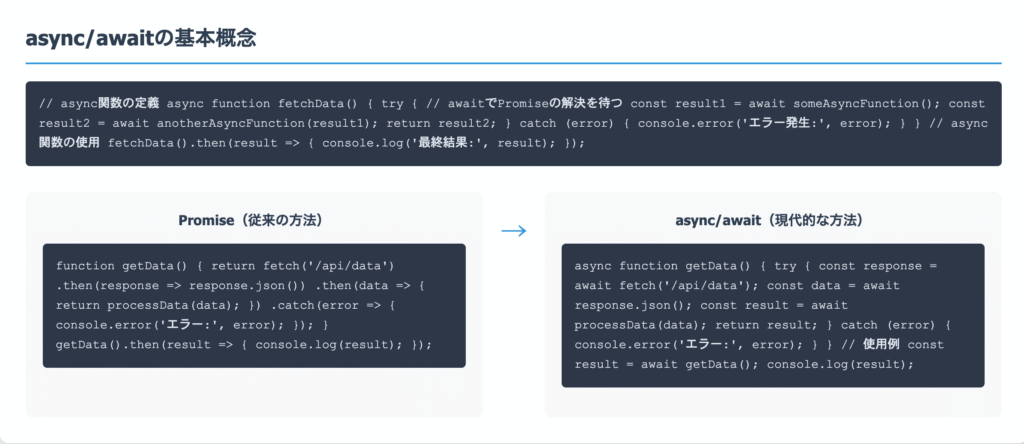

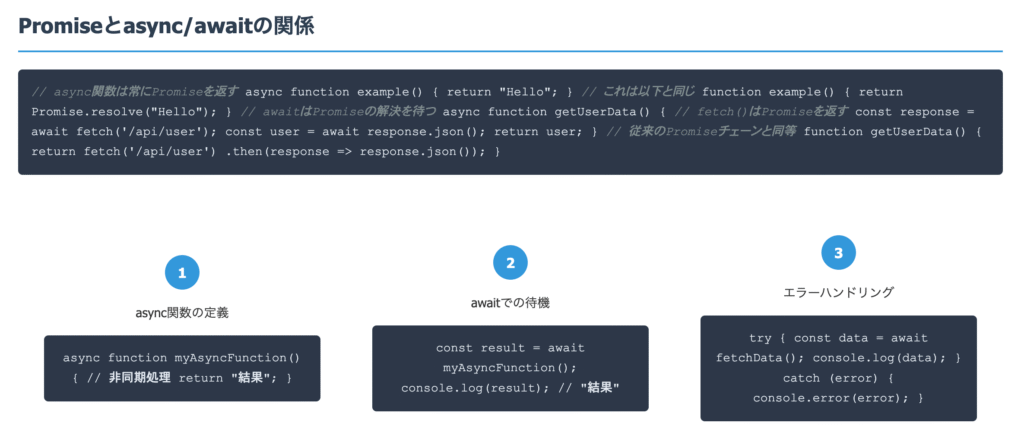

Promiseとasync/awaitの関係

次章で詳しく学ぶasync/awaitはPromiseのシンタックスシュガー(構文糖)です。

※シンタックスシュガー(構文糖)とは、複雑な処理をより簡潔で読みやすく書けるようにした文法上の工夫のことです。実際の動作は同じでも、コードの可読性や記述のしやすさを向上させるための“文法上の甘味”です。

次のコードは、async/await構文を使って非同期処理をわかりやすく書いた例です。

async function fetchData() {

try {

const response = await fetch("/api/data");

const data = await response.json();

console.log(data);

return data;

} catch (error) {

console.error("エラー:", error);

throw error;

}

}

// async関数はPromiseを返すので、then/catchも使える

fetchData().then((data) => processData(data));fetchData関数内でfetchを使って/api/dataからデータを取得し、awaitでレスポンスとJSON変換の完了を待っています。エラーが発生した場合はtry...catchで処理し、ログ出力後に再スローします。async関数は自動的にPromiseを返すため、呼び出し側では.then()や.catch()を使って結果を受け取ることもできます。

async/awaitについては次のページで詳細に説明しています。

まとめ

Promiseは、非同期処理の完了や結果を表すオブジェクトで、待機・成功・失敗という3つの状態を持ちます。.then()で成功時、.catch()でエラー時の処理を書け、チェーンによって複数の非同期処理を順に実行できます。

また、Promise.all()やPromise.race()といった便利なメソッドも備えており、コールバック地獄を解消する役割を果たします。さらに、async/awaitの基盤となる仕組みでもあり、現代JavaScriptの非同期処理を支える重要な概念です。

Promiseをマスターすることで、非同期コードをより宣言的で管理しやすい形で記述できるようになります。

練習問題

問題1

以下のコードの実行順序と出力結果を予想してください。

console.log("スクリプト開始");

const promise = new Promise((resolve) => {

console.log("Promise実行");

setTimeout(() => {

resolve("Promise解決");

console.log("タイマーコールバック");

}, 0);

});

promise.then((msg) => {

console.log(msg);

});

console.log("スクリプト終了");問題2

次のPromiseの特徴について、正しいものには○、間違っているものには×をつけてください。

- Promiseの状態は一度解決すると変化しない ( )

.then()メソッドは新しいPromiseを返す ( )Promise.all()は渡されたPromiseのうち1つでも失敗すると即時 reject する ( ).finally()コールバックは解決値や拒否理由を受け取ることができる ( )

問題3

以下のコールバックスタイルの関数をPromiseでラップするコードを書いてください。

function readFile(path, encoding, callback) {

// ファイルを読み込む非同期処理

// 成功時: callback(null, data)

// 失敗時: callback(error)

}解答例

問題1の解答

スクリプト開始

Promise実行

スクリプト終了

タイマーコールバック

Promise解決説明:

- 同期的なコードが最初に実行される

- Promiseコンストラクタ内の同期的なコード(console.log)が実行

- setTimeoutは非同期なので後回し

- スクリプトの同期的な実行が終了

- マイクロタスク(Promise)よりも先にマクロタスク(setTimeout)が実行

- Promiseが解決され、thenのコールバックが実行

問題2の解答

- ○

- ○

- ○

- × (finallyコールバックは引数を受け取らない)

問題3の解答

function readFilePromise(path, encoding) {

return new Promise((resolve, reject) => {

readFile(path, encoding, (err, data) => {

if (err) {

reject(err);

} else {

resolve(data);

}

});

});

}

// 使用例

readFilePromise("example.txt", "utf8")

.then((data) => console.log(data))

.catch((error) => console.error("読み込みエラー:", error));