JavaScriptのコールバック関数

2025-07-28はじめに

前章で学んだ非同期処理の基礎を踏まえて、今回はその具体的な実装方法の1つである「コールバック関数」について詳しく解説します。

コールバック関数はJavaScriptの非同期処理において長年使われてきた基本的なパターンであり、Promiseやasync/awaitを理解する上でも重要な基礎知識です。

この概念をしっかり理解することで、より高度な非同期処理もスムーズに学べるようになります。

コールバック関数とは?

基本的な定義

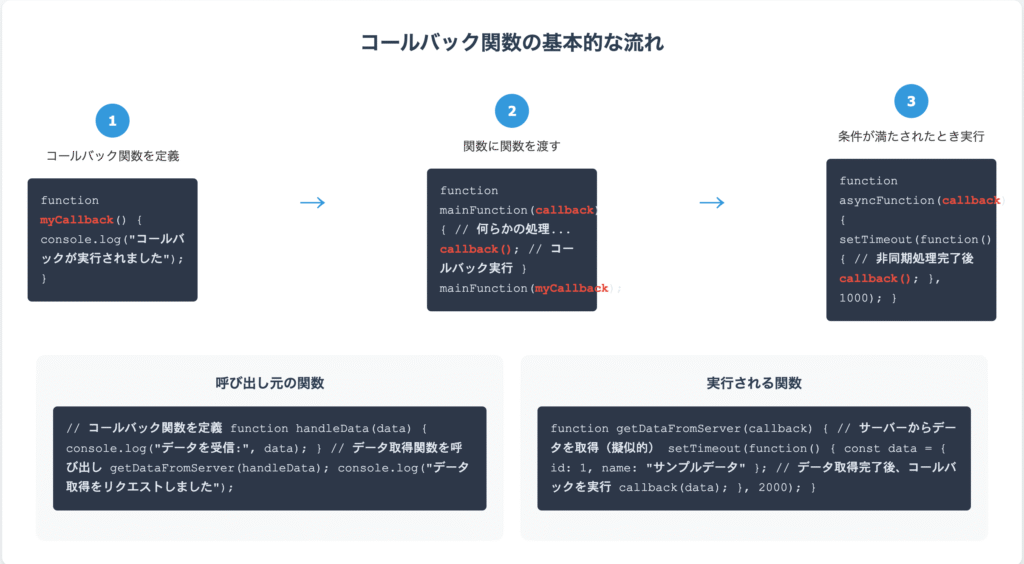

コールバック関数(Callback Function)とは、他の関数に引数として渡され、特定のタイミングや条件が満たされたときに「呼び出される(call back)」関数のことです。

英語の”call back”(折り返し電話する、後で呼び返す)という表現が由来です。

シンプルな例

まずは同期処理におけるコールバックの例を見てみましょう。

function greet(name, callback) {

console.log(`こんにちは、${name}さん!`);

callback(); // コールバック関数の実行

}

function sayGoodbye() {

console.log("さようなら!");

}

greet("太郎", sayGoodbye);

// 実行結果

// こんにちは、太郎さん!

// さようなら!この例では、sayGoodbye関数がコールバック関数としてgreet関数に渡され、greet関数内で実行されています。

非同期処理でのコールバック

コールバック関数が真価を発揮するのは非同期処理の場合です。

function fetchData(callback) {

setTimeout(() => {

console.log("データ取得完了");

callback("取得したデータ");

}, 1000);

}

function processData(data) {

console.log(`処理中のデータ: ${data}`);

}

fetchData(processData);

console.log("データ取得を開始します");

// データ取得を開始します

// (1秒後)

// データ取得完了

// 処理中のデータ: 取得したデータこの例では、fetchData関数が非同期処理(setTimeout)を行います。setTimeout処理は1秒間(1000ms)実行されます。その処理が完了した時点でコールバック関数processDataを呼び出しています。

これにより処理が完了するときにはprocessData処理の取得したデータをコールバックして表示させる仕組みになります。

なぜコールバック関数が必要なのか?

JavaScriptの非同期な性質

JavaScript、特にブラウザ環境では、以下のような非同期処理が頻繁に発生します。

- ユーザー操作(クリック、スクロールなど)

- ネットワークリクエスト(API呼び出し)

- タイマー処理(

setTimeout,setInterval) - ファイル操作(Node.js環境)

これらの処理は完了までに時間がかかるため、コールバック関数を使って「処理が終わったらこの関数を実行して」と指示する必要があります。

コールバック関数のメリット

- 非ブロッキング処理: メインの実行フローをブロックせずに処理できる

- 柔軟性: 処理後の動作を呼び出し元でカスタマイズできる

- シンプルな実装: 複雑な機構なしに非同期処理を実装できる

コールバック関数の書き方パターン

エラーファーストコールバック

Node.jsで広く使われているパターンで、コールバック関数の第一引数をエラーオブジェクト、第二引数以降を処理結果とする方式です。

function asyncOperation(input, callback) {

// 何らかの非同期処理

if (errorOccurred) {

callback(new Error("何か問題が発生しました"));

} else {

callback(null, result);

}

}

asyncOperation("someInput", function(err, result) {

if (err) {

console.error(err);

return;

}

console.log("結果:", result);

});このパターンの利点は以下の通りです。

- エラー処理が統一されている

- 成功/失敗のケースが明確

- Node.jsの標準ライブラリと一貫性がある

コールバック地獄(Callback Hell)の問題

一見便利そうなコールバック関数ですが、問題もあります。その代表的なものにコールバック地獄という表現があります。

コールバック地獄とは?

コールバック関数を多用すると、ネストが深くなり、コードの可読性や保守性が著しく低下する現象です。例えば次のようなコードを見てください。

getUserData(function(user) {

getFriendsList(user.id, function(friends) {

getPosts(friends[0].id, function(posts) {

getComments(posts[0].id, function(comments) {

console.log(comments);

});

});

});

});このようなコードは以下の問題を引き起こします。

- コードの見た目がピラミッド状になり可読性が低下(「破滅のピラミッド」とも呼ばれる)

- エラー処理が複雑になる

- コードの流れが追いにくい

- デバッグが困難

コールバック地獄の解決策

このコールバックの深さは関数を複雑にし、可読性を下げるため不向きとされています。そのため、このような処理を実装する場合には以下のような工夫を行う必要があります。

- 関数の分割: コールバックを別関数として定義

- Promiseの使用: 次の章で学ぶより現代的な方法 Promiseについて

- async/awaitの使用: さらに後の章で学ぶ方法 async/awaitについて

関数分割の例を以下に示します。この例では以下のステップになっています。

function handleComments(comments) {

console.log(comments);

}

function handlePosts(posts) {

getComments(posts[0].id, handleComments);

}

function handleFriends(friends) {

getPosts(friends[0].id, handlePosts);

}

function handleUser(user) {

getFriendsList(user.id, handleFriends);

}

getUserData(handleUser);ステップ1: getUserData()でユーザーデータを取得

ステップ2: 取得したユーザーIDでgetFriendsList()を実行

ステップ3: 最初の友達IDでgetPosts()を実行

ステップ4: 最初の投稿IDでgetComments()を実行

ステップ5: 最終的にコメントデータをconsole.logで出力

このように、各関数の完了を待って次の関数を実行するコールバック地獄の構造になっています。

コールバック関数の限界

1. コールバック地獄(Callback Hell)

深くネストしたコールバックにより、コードが読みにくく、保守困難になります。

2. エラーハンドリングの難しさ

各コールバックで個別にエラー処理が必要で、統一的なエラーハンドリングが困難です。

3. 制御フローの複雑さ

並行処理や順次実行の制御が難しく、コードの見通しが悪くなります。

これらの問題を解決するために、Promiseやasync/awaitが導入されました。

コールバック関数の実践的使用例

例1: イベントリスナー

ユーザーのクリックなどの操作を検知し、指定した関数を実行します。

インタラクティブなWebサイトの実現に不可欠です。

document.getElementById("myButton").addEventListener("click", function() {

console.log("ボタンがクリックされました");

});この例では、匿名関数がコールバックとして渡され、ボタンがクリックされた時に実行されます。

例2: タイマー処理

指定した時間が経過した後に処理を実行します。

アニメーションの制御や遅延実行など、時間管理に使用されます。

setTimeout(function() {

console.log("3秒が経過しました");

}, 3000);例3: ファイル読み込み(Node.js環境)

ファイルの読み込みが完了したらコールバック関数を実行します。

非同期で効率的なファイル操作を実現します。

const fs = require('fs');

fs.readFile('example.txt', 'utf8', function(err, data) {

if (err) {

console.error("エラーが発生しました:", err);

return;

}

console.log("ファイル内容:", data);

});コールバック関数のベストプラクティス

コールバック関数のベストプラクティスは、「エラーファーストコールバック」の徹底、適切なネスト管理による「コールバック地獄」の回避、可能な限りPromiseやasync/awaitへの移行、そしてコールバックの再利用性とテスト容易性を高める観点でまとめられます。これにより保守性と可読性が向上します。

- エラーファーストパターンを採用する: エラー処理を統一

- 適度に関数を分割する: ネストが深くなりすぎないように

- 名前付き関数を使う: 匿名関数より可読性が向上

- コメントを追加する: 複雑な処理フローを文書化

- Promiseへの移行を検討する: 可能ならより現代的な方法を使う

実践的な例: コールバックを使った非同期シーケンス

複数の非同期処理を順番に実行する例を見てみましょう。

function asyncTask1(callback) {

setTimeout(() => {

console.log("タスク1完了");

callback(null, "結果1");

}, 1000);

}

function asyncTask2(data, callback) {

setTimeout(() => {

console.log(`タスク2完了。前の結果: ${data}`);

callback(null, "結果2");

}, 1000);

}

function asyncTask3(data, callback) {

setTimeout(() => {

console.log(`タスク3完了。前の結果: ${data}`);

callback(null, "結果3");

}, 1000);

}

// 実行シーケンス

asyncTask1((err, result1) => {

if (err) {

console.error(err);

return;

}

asyncTask2(result1, (err, result2) => {

if (err) {

console.error(err);

return;

}

asyncTask3(result2, (err, result3) => {

if (err) {

console.error(err);

return;

}

console.log("最終結果:", result3);

});

});

});この例では、3つの非同期タスクを順番に実行し、前のタスクの結果を次のタスクに渡しています。

すでにネストが深くなり始めていることがわかります。

コールバック関数から次のステップへ

コールバック関数には前述のような問題があるため、JavaScriptの進化と共に新しいパターンが導入されました。

- Promise: ES6(ES2015)で導入された、より構造化された非同期処理

- async/await: ES2017で導入された、同期処理のような見た目で非同期処理を書ける構文

次の章では、コールバック関数の問題点を解決するPromiseについて学びますが、その前にコールバック関数の概念をしっかり理解しておくことが重要です。

コールバック関数の歴史的意義

コールバック関数はJavaScriptの非同期処理の基礎として長年使われてきました。

特にNode.jsの初期バージョンでは、非同期I/Oを実現する主要な方法でした。

しかし、すでに説明したような問題から、現代ではPromiseやasync/awaitが推奨されるようになりました。とはいえ、多くの既存のライブラリやコードベースでコールバック関数が使われているため、理解しておくことは重要です。

まとめ

コールバック関数は、他の関数に渡されて特定のタイミングで実行される仕組みで、JavaScriptの非同期処理を支える基本的な方法です。

イベント処理やタイマー、ネットワークリクエストなどで多く使われ、Node.jsではエラーファーストパターンが一般的に採用されています。

ただし、ネストが深くなると「コールバック地獄」と呼ばれる可読性の低下が問題となるため、現在はPromiseやasync/awaitが推奨されますが、既存のコードでは依然として広く利用されており、非同期処理を理解するうえで欠かせない概念です。

コールバック関数はJavaScriptプログラミングの基本的な要素であり、多くのライブラリやフレームワークでも使用されています。この概念をしっかり理解することで、より複雑な非同期処理も理解できるようになります。

練習問題

理解を深めるための問題を用意しました。

問題1

以下のコードの実行結果を予想してください。

console.log("開始");

function delayedLog(message, callback) {

setTimeout(() => {

console.log(message);

callback();

}, 1000);

}

delayedLog("1秒後", () => {

delayedLog("さらに1秒後", () => {

console.log("終了");

});

});問題2

次のコールバック関数の特徴について、正しいものには○、間違っているものには×をつけてください。

- コールバック関数は同期処理でのみ使用できる ( )

- エラーファーストコールバックパターンでは、エラーがなければ第一引数にnullを渡す ( )

- コールバック地獄とは、コールバック関数のネストが深くなりすぎる問題を指す ( )

- すべてのコールバック関数は非同期で実行される ( )

問題3

以下のコードをエラーファーストコールバックパターンを使って書き直してください。

function calculate(a, b, operation, callback) {

let result;

if (operation === 'add') {

result = a + b;

} else if (operation === 'subtract') {

result = a - b;

} else {

callback("未知の演算です");

return;

}

callback(result);

}解答例

問題1 解答例

開始

(1秒後)1秒後

(さらに1秒後)さらに1秒後

終了理由:

- 最初に

console.log("開始")が同期的に実行される。 - 1秒後に

1秒後を出力し、その後コールバックでさらにsetTimeoutをセット。 - もう1秒後に

さらに1秒後が出力され、続いて終了が同期的に実行される。

問題2 解答例

コールバック関数は同期処理でのみ使用できる (×)

エラーファーストコールバックパターンでは、エラーがなければ第一引数にnullを渡す (○)

コールバック地獄とは、コールバック関数のネストが深くなりすぎる問題を指す (○)

すべてのコールバック関数は非同期で実行される (×)

理由:

- コールバックは同期処理でも非同期処理でも使える(例:

Array.mapは同期的)。 - エラーファーストでは

(error, result)形式が基本で、エラーなしならnullを渡す。 - 「コールバック地獄」はネストが深すぎて可読性が低下する現象。

- 同期的に実行されるコールバックも多く存在する。

問題3 解答例(エラーファーストコールバックパターン)

function calculate(a, b, operation, callback) {

let result;

if (operation === 'add') {

result = a + b;

} else if (operation === 'subtract') {

result = a - b;

} else {

// エラーの場合は第一引数にエラーを渡す

callback(new Error("未知の演算です"), null);

return;

}

// エラーなしなら第一引数はnull、結果は第二引数

callback(null, result);

}

// 使用例

calculate(5, 3, 'add', (err, result) => {

if (err) {

console.error("エラー:", err.message);

} else {

console.log("結果:", result);

}

});